L'Histoire | historique et contexte

« Un jour, une espèce fait sécession. Elle déclare unilatéralement que ses parentes, les dix millions d’autres espèces qui peuplent avec elle la Terre, sont de la « nature ». À savoir : non pas des êtres mais des choses. Non pas des acteurs mais un décor. Et finalement, une réserve de ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre, et pourtant une seule famille, un seul monde, celui des interdépendances tissant toutes ces formes de vie. »

_ Baptiste Morizot, Enseignant, chercheur

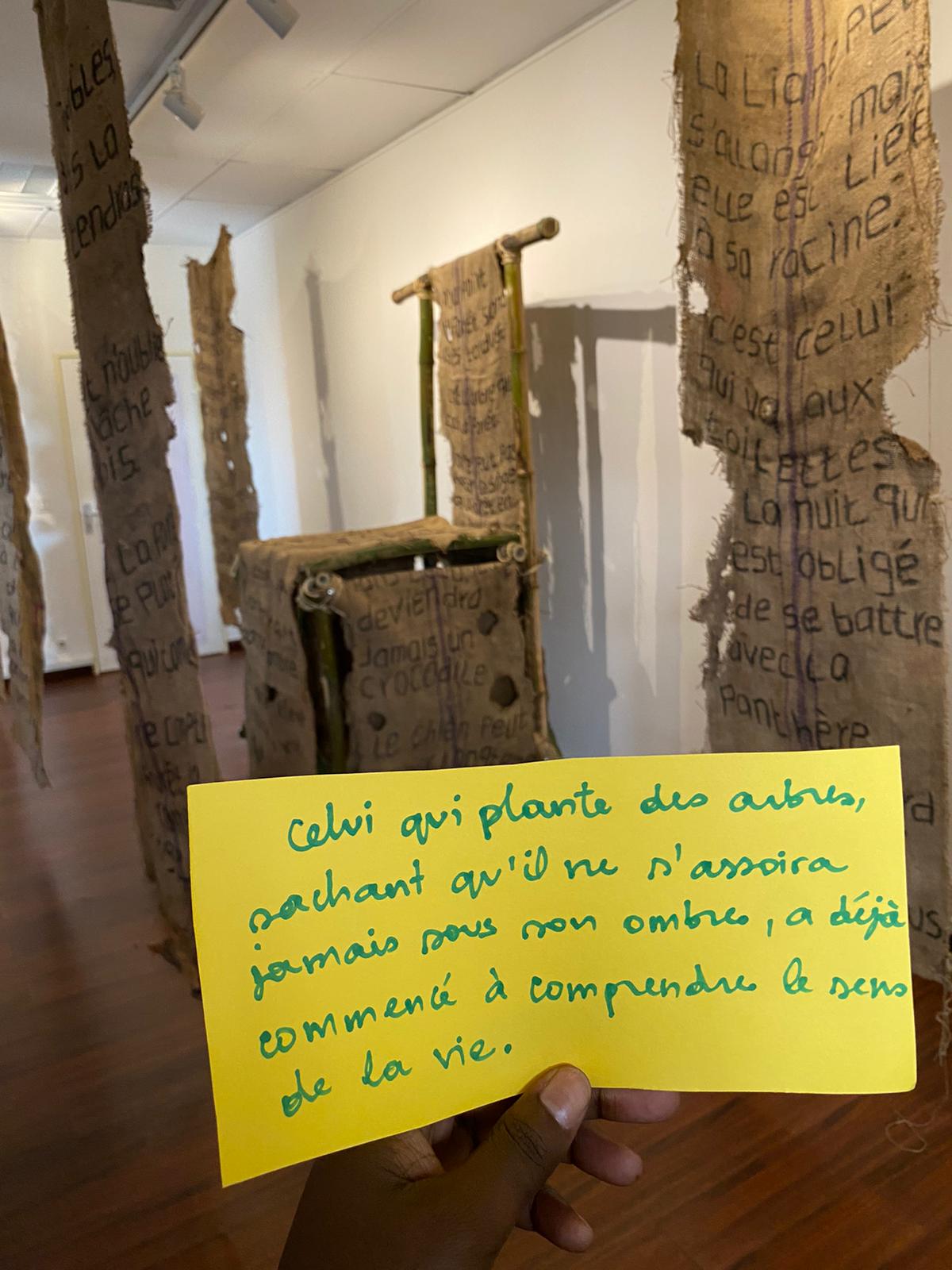

« Nous nous définissons comme les fils de cette forêt dont les arbres sont des êtres humains. Car notre « Or est dans notre Oralité » et à travers ces occurrences actuelles, c’est toute une civilisation disparue que nous reboisons… »

_ Amon Pambo, Artiste, Poète Gabonais du collectif Zorbam (Extraits de « Bourgeon »)

C’est de ces deux postulats en miroir inversé qu’est né le projet Forêts Équatoriales / Forêts Habitées (©FEFH) et l’envie de promouvoir un art conscience, engagé, écologiste.

Pourquoi un projet sur les forêts équatoriales ?

Bien commun à tous les êtres vivants, les forêts représentent un tiers des terres émergées de notre planète et abritent plus de 80% des espèces animales et végétales. 1,6 Milliards de personnes en dépendent pour leur subsistance. Second puit de carbone après les océans, nous respirons, nous nous soignons grâce à elles. Pourtant, aujourd’hui, elles sont parmi les écosystèmes les plus menacés et leur déboisement est une cause majeure du réchauffement climatique. Les conclusions inquiétantes du rapport 2021 sur l’État des forêts du bassin du Kongo (présenté à Libreville lors de la 19e Réunion des Parties du PFBC), indiquent que 27 % de la surface des forêts tropicales humides non perturbées du bassin du Kongo observée en 2020 disparaîtront d’ici 2050 si la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent au même rythme.

Face à l’ampleur du phénomène, à la fois par la pollution planétaire, la déforestation mécanique locale au profit de zones urbaines ou agricoles, mais également par la rupture du lien culturel profond et sacré qui unit les populations de la forêt au cœur d’une pensée fondamentalement écologique – à travers les pratiques spirituelles et médicinales entre autres, il semble qu’une partie de la solution pour endiguer ce phénomène peut aussi venir des artistes et de leurs engagements.

Pourquoi une exposition ?

L’exposition est une œuvre collective en ce sens qu’elle est la somme des compétences de tous les acteurs et actrices qui la bâtissent, de sa conception à sa réalisation en passant par sa production et la création des œuvres qui l’habite.

Une exposition qui va au-devant des publics auxquels elle est destinée constitue également un dispositif sociétal : en tant qu’espace social, elle initie des interactions entre les différents acteur.ice.s (de sa production à sa diffusion) et l’environnement social qui les entoure. C’est en cela qu’elle a toute légitimité pour «que bourgeonne une pensée végétale inventive et résiliente à même de faire fleurir le monde d’après».

Pourquoi un volet formation ?

• Pour sensibiliser les professionnel.le.s du milieu des expositions aux enjeux écologiques, à l’importance de leurs actions et à leurs potentialités.

• Pour permettre à des artistes, muséographes, scénographes, etc., de côtoyer des professionnel.le.s expérimenté.e.s et des expert.e.s autant dans les domaines de l’art contemporain que de la communication ou encore de l’écologie et de la forêt.

• Pour que tou.te.s les artistes de la résidence s’imprègnent en amont du sujet : Forêts Équatoriales / Forêts habitées

Partageant leurs expériences, leurs compétences et leurs réseaux, Hélène et Mélinée ont concocté un programme (modulable) d’ateliers de formation et de rencontres, ouvert à tou.te.s les professionnel.le.s du secteur (curateur.ice.s, scénographes, muséographes, chargé.e.s de commucation, artistes, etc…), leur permettant d’élargir leur réseau au-delà des frontières mais également leurs champs d’actions et d’approfondir leur démarche d’écoresponsabilité et d’inclusivité.